الهندسة المعماريّة الفلسطينيّة: حيفا (1860 – 1930)

السبت, 07.11.15

الأحد, 29.05.16

بمشاركة

أمير بلان

غيل بار

ميخائيل حلاق

بوعز رفائيلي

تسفي روجر

أوريت سيمان طوف

عبد عابدي

عميرام عيرف

دافيد غولدبرغ

عاموس غيتاي

د. رون فوكس

محمود قيس

وليد كركبي

منال محاميد

البروفيسور محمود يزبك

مجموعات خاصّة وعامّة

يوم السبت - 14.11, 21.11, 05.12, الساعة 12:00

لمعلومات إضافية:

046030800يعكس تطوّر المنظر العامّ المدينيّ في حيفا تلك السّيرورات التّاريخيّة التي كان لها تأثير في تصميم المدينة، منذ الأيّام الماضية وحتّى أيّامنا الحاليّة، وفي بلورة هويّتها وطبعها. يحاول معرض "الهندسة المعماريّة العربيّة: حيفا" أن يلقي الضّوء على فصل من فصول تاريخ المدينة الذي اختفى من غالبيّة أقاليم الذّاكرة - الصّورة الثّقافيّة للمجتمع العربيّ في حيفا، كما تنعكس في مرآة الهندسة المعماريّة. وُلِد المعرض انطلاقًا من رحلات تجوال خارج جدران متحف المدينة، في الشّوارع المحيطة به في جميع أنحاء حيّ الألمانيّة. يبحث المعرض الأشكال المعماريّة والثّراء الثّقافيّ المادّيّ من وجهة نظر أمينتَي المعرض اللّتين لم تولدا في المدينة، امرأتَين من الثّقافة الإسرائيليّة اليهوديّة اللّتين تنعمان النّظر، كأنّهما سائحتان، في لغة الحيّز في المدينة العربيّة التّاريخيّة.

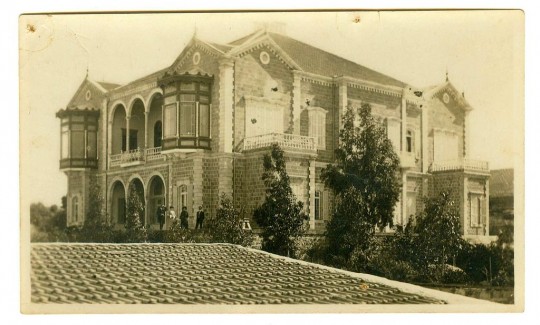

كسائر المدن الأخرى في شرق المتوسّط، شهدت حيفا فترة ازدهار سريعة ونموًّا اقتصاديًّا بعد منتصف القرن التّاسع عشر، وذلك بتأثير من الثّورة الصّناعيّة ومن الإصلاحات التي بدأت تطبّقها الإمبراطوريّة العُثمانيّة. وقد كان لهذه الإصلاحات تأثير على أشكال البناء والهندسة المعماريّة في المباني السّكنيّة في حيفا. تدلّ هذه المنازل على فصل بالغ الأهمّيّة من تاريخ المدينة، وعلى الحياة الثّقافيّة للمجتمع العربيّ المحلّيّ الذي بنى هذه المنازل. علاوةً على ذلك، فلهذه المنازل قيمة معماريّة بالغة، كونها تمثّل أشكالًا معماريّة معياريّة في المرحلة العثمانيّة العصريّة في جميع بلاد الشّام. تميّزتِ العديد من المباني بجودة تصميم مُذهلة وبالكثير من التّفاصيل الغنيّة. نأمل أن يساهم هذا المعرض في الاعتراف بأهمّيّة المنازل العربيّة في حيفا، كجزء من التّراث المعماريّ للمدينة، وفي التّشجيع على الحفاظ على المنازل التي بقيت واقفة.

الإطار التّاريخيّ

إبتداءً من القرن الثّامن عشر، شهدت حيفا تقلّبات سياسيّة واجتماعيّة عديدة تركت آثارها في نسيجها المدينيّ. في العام 1761، تمّ نقل المدينة من موقعها السّابق، المجاور لحيّ "بات غليم" في أيّامنا، وتمّ تأسيسها من جديد في المساحة الضّيقة بين سفح الكرمل وشاطئ البحر. وقد كانت تلك أوّل علامة فارقة في تاريخ حيفا الجديدة. وقد قام الحاكم البدويّ الشّيخ ظاهر العمر الزّيدانيّ - وكان حاكمَ إقليم واسع امتدّ بين عكّا وحيفا وطبريّا - ببناء حيّز مستطيل لهذه المدينة الجديدة (والتي كانت تُسمّى بـ "العمارة الجديدة") يحيط بها سور فيه بوّابتان: واحدة غربيّة تفضي إلى طريق يافا، والأخرى شرقيّة ووجهتها عكّا العاصمة.

ومنذ ذلك الحين ووصولًا إلى منتصف القرن التّاسع عشر، كانت حيفا قائمة داخل أسوار مدينة ظاهر العمر. كان المركز التّجاريّ داخل الأسوار نشطًا، وامتدّ من مسجد الجرينة وشرقًا إلى غاية الميناء والسّرايا. كان مسجد الجرينة (ويعرف اليوم باسم مسجد حيفا الكبير) عبارة عن مركز حياة المدينة منذ إقامته في العام 1775، وعُقدت قبالته السّوق المفتوحة (الجرينة). إلى الشّرق، تطوّر الحيّ الإسلاميّ (الحارة الشّرقيّة) وفيه مساجد ومؤسّسات إسلاميّة. أمّا في الغرب، فتطوّر الحيّ المسيحيّ (الحارة الغربيّة) وفيه كنائس لمختلف الطّوائف المسيحيّة. بين أسوار المدينة كانت تقطن أيضًا أقلّيّة من اليهود العثمانيّين، ومع ازدياد هذه الفئة، تطوّرت أيضًا حارة اليهود. مع مرور السّنين، ازداد تركيز المجموعة السّكانيّة المسيحيّة في الحارة الغربيّة، وبُنيت فيها كنائس لمختلف الطّوائف المسيحيّة، حتّى أصبحت تُعرف المنطقة باسم "حارة الكنائس".

في القرن التّاسع عشر شهدت كلّ أنحاء الإمبراطوريّة العثمانيّة تغيّرات جذريّة. إنّ تغلغل الثّورة الصّناعيّة القادمة من بلاد الغرب، وما رافقها من الإصلاحات التي بات يطبّقها الحكم العثمانيّ، أدّى إلى ازدهار اقتصاديّ واجتماعيّ وثقافيّ. إستفادت حيفا من هذه الثّمار، وأدّى الازدهار الاقتصاديّ إلى توسّعها خارج الأسوار القديمة بعد العام 1850 تقريبًا. ومع قدوم أقلّيّات أوروبّيّة للسّكن في المدينة إلى جانب المجتمع المحلّيّ، أصبح للمدينة طابع غنيّ وأُمَميّ بفضل مينائها. في الأعوام الأخيرة من القرن التّاسع عشر، تحوّلت حيفا إلى مركز التّجارة والتّصدير في شمال فلسطين/أرض إسرائيل والحوران (جنوب سوريا) بفضل مينائها. وفي ما بعد، ونتيجة ربطها بسكّة حديد الحجاز في العام 1905 وبمدينَتَي درعا دمشق، علا شأن المدينة كمركز تجارة بحريّة وبرّيّة. وشجّع تطوّر المدينة الكثير من عائلات التّجّار المُتمرّسين القادمين من مدن كثيرة في البلاد، وفي سوريا ولبنان، على الانتقال إلى المدينة. إضافةً إلى ذلك، قام مزارعون من كلّ منطقة الشّمال بالهجرة إلى المدينة وبدأوا بالعمل في التّجارة فيها. إنّ سكّان حيفا الذين بلغوا نحو 1000 نسمة عام 1800، تضاعف عددهم ستّ مرّات حتى 1880، وبلغ عددهم عشيّة الحرب العالميّة الأولى 22,000 نسمة – وفي هذه الحقبة تحوّلت حيفا إلى مدينة تجاريّة مزدهرة.

وقد انعكس ازدهار المدينة بوضوح في أشكال العمارة، وفي مركّباتها وزخرفاتها المعماريّة وفي ظهور أنواع جديدة من البناء. تميّز الأسلوب المعماريّ الجديد بالتّفاصيل الغنيّة والزّخرفات، وتميّز أيضًا بأعمال حرفيّين مهنيّين: الحجّارين، والحدّادين والنّجارين ورسّامي القبب والدّهانين - قام كلّ هؤلاء بأعمال مُتكاملة، مُنتجين لغة معماريّة فريدة. ولّدت أشكال النّوافذ والأبواب إيقاعات متكرّرة، وولّدت أيضًا حوارًا مع الطوبوغرافيا الفريدة في المدينة. ظهرت المنازل الفخمة داخل النّسيج المدينيّ الأوّليّ، ثمّ ظهرت أيضًا خارج الأسوار، ومثّلت روح العصر الجديدة في القرن التّاسع عشر. بنى هذه البيوت أولئك الذين انتموا إلى الطّبقة البرجوازيّة المدينيّة الجديدة التي تكوّنت بفضل تلك الفرص الاقتصاديّة الجديدة في مجال التّجارة والعقارات وفي أعقاب الإصلاحات الإداريّة العثمانيّة (التّنظيمات). مثّلت هذه الطّبقة أسلوب حياة جديدًا من الانفتاح الثّقافيّ، واستغلّت موادّ بناء وأدوات مستوردة: أثاث غربيّ، وبلاط الأسطح الذي استورِد من مدينة مرسيليا لبناء الأسطح المائلة، وعوارض خشبيّة من الأناضول، وألواح الرّخام من مرمرة، والزّجاج من ألمانيا وإنجلترا، والأثاث الخشبيّ من بيروت.

أعمال البناء التي ميّزت العقود الأخيرة من الإمبراطوريّة العثمانيّة تواصلت وتطوّرت في سنوات العشرين من فترة الحكم البريطانيّ، أيضًا. مع تغلغل موادّ البناء الجديدة (الخرسانة المسلّحة) واستيعاب أذواق معماريّة جديدة (حركة الحداثة في الهندسة المعماريّة)، بعد العام 1930 تقريبًا، أخذ يتبدّد هذا التّراث البنائيّ الذي يعود إلى العمارة العثمانيّة الحديثة. في حرب العام 1948 و"عمليّة شكمونا"- الحملة العسكريّة لتدمير البلدة القديمة في حيفا مع انتهاء المعارك على المدينة في نيسان 1948- تمّ محو جزء كبير من هذا التّراث. وفي محاولة لإكساب مدينة حيفا هويّة مدينيّة جماعيّة، تقرّر تغيير وجه المدينة التّاريخيّة، وإعادة تصميمها بصفتها مدينة عبريّة عصريّة. وقد أدّى هدم المدينة التّاريخيّة إلى جدع التّواصل الحيّزي المدينيّ، وإلى الفصل بين الأحياء العربيّة. منذ ذلك الحين، ومع التآكل ومع تطوّر المدينة في السّنوات الأخيرة، باتت هذه البقايا تتقلّص إلى حدّ أكبر.

نجد دلالات على هذا النوع من العمارة في بقايا المباني الموجودة في وادي الصّليب، وعلى طول البلدة القديمة حتّى شاطئ تلّ السّمك. ويمكننا إيجاد أمثلة أكثر حداثة لمثل نوع البناء هذا من أواخر الفترة العثمانيّة وبداية الانتداب البريطانيّ في منطقة وادي النّسناس، على طرف "هدار" الكرمل - أي على خطّ التّماس التّاريخيّ بين حيفا العربيّة وبين الحيّ العبريّ الأوّل - ويمكننا أيضًا إيجاد عدد قليل من الأمثلة على قمة جبل الكرمل.

يُعبّر هذا المعرض عن عدد من أساليب التّوجّه إلى هذا التّاريخ المعقّد والمتعدّد الطّبقات، وهو ما نلمسه أيضًا في المنظر العامّ في المدينة - في بيوتها الصّامدة وفي تلك التي هُدِمَت. يعرض المعرض تفاصيل تُخلّد أشكال المنازل، وماضيها ومصيرها في مختلف الطّرائق: بقايا فعليّة، أعمال توثيق معماريّة - بحثيّة، أعمال فنّيّة وغيرها. بهذه الطّريقة، يرسم المعرض صورة جزئيّة عن المجتمع العربيّ الحيفاويّ ويعكس إلى أيّ حدّ لا تقتصر الهندسة المعماريّة في الحيّز على المحلّ المادّيّ؛ إنّه فنّ يتنفّس، ويقصّ حكايات ويوّلد سردًا؛ إنّه يؤثّر على كلّ ما يحيط به ويتأثّر به، حتّى النّقطة التي لا يمكن فيها تجاهل وجوده في الحيّز وأهمّيّته التّاريخيّة للمدينة.

كيرن بن هيلل وعنبار درور لكس

أمينتا المعرض